1928年に 『スラヴ叙事詩』 20点をプラハ市に寄贈したときプラハ市内に展示することが条件になっていました。しかし10年前に独立が実現してチェコ史上で最も幸せな時期にあった当時のプラハ市にもチェコスロヴァキア国民にとっても、題材も表現も時代遅れの

『スラヴ叙事詩』 は文字どおり「無用の長物、「お荷物」 でしかありませんでした。「30年前の昔、外国で一時人気があった"忘れられた画家"の誇大妄想的な馬鹿デカい絵画」

とされたのです。

しかしそのわずか10年後、チェコスロヴァキア共和国はナチス・ドイツによって解体占領され、第2次大戦後も、ドイツからは解放されたもののソヴィエト連邦支配の共産党独裁体制に組み込まれて主権を失います。

チェコスロヴァキアを支配する共産党にとってミュシャは 「社会主義リアリズムにそぐわず。チェコ国民の愛国心を喚起する恐れのある好ましくない画家」 であり、パン・スラヴィズム(汎スラヴ主義) 的な 『スラヴ叙事詩』 は 「チェコ国民の自覚を呼び覚まして支配体制を揺るがしかねない危険思想」 だったので、国民の目に触れないようプラハ市から遠く離れたモラヴィアの片田舎モラフスキークルムロフの古城に閉じ込めてしまいました。

モラフスキークルムロフに閉じ込められてからは社会主義圏のブルガリアのソフィア、西側の自由主義国ではスイスのチューリヒや日本のいくつかの都市

(民主化前には東京、札幌、熊本、福岡で展示) で例外的に展示公開した以外はほとんど忘れられた存在になってしまいました。

ただ、たしかに 『スラヴ叙事詩』 は上のような経緯で 「閉じ込められていた」 のですが、古い城館であっただけに壁の厚さが1メートルほどもあって蓄熱効果があり、さらに窓は二重ガラスの二重窓でゆっくりとした季節変化はあるものの外気の変動による影響を受けにくく、温度・湿度が安定しているため作品の保存環境としては現代の建築ではとても望むことができない優れたものでした。

数メートルもある大きなキャンバスにテンペラで描いた 『スラヴ叙事詩』 は変動する温度湿度の影響を受けやすく、展示や移動によほど注意していたとしても画面に亀裂がはいったり剥落する危険が常にありますが、モラフスキークルムロフでは建物の環境のおかげでダメージがほとんどなかったのです。そのおかげで2017年の東京展で多くの人たちが間近に観ることができました。

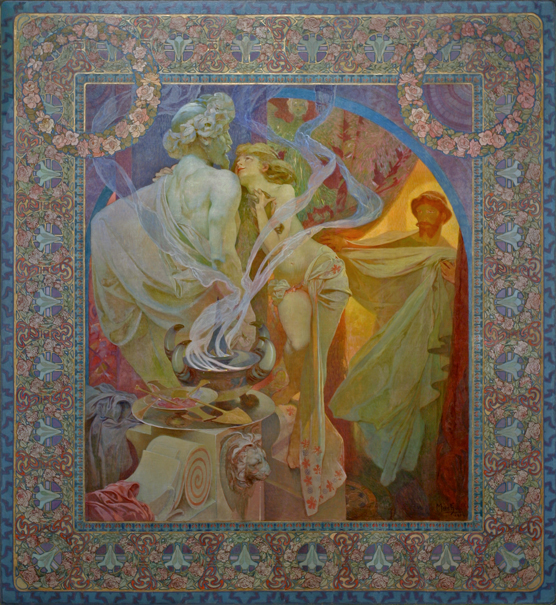

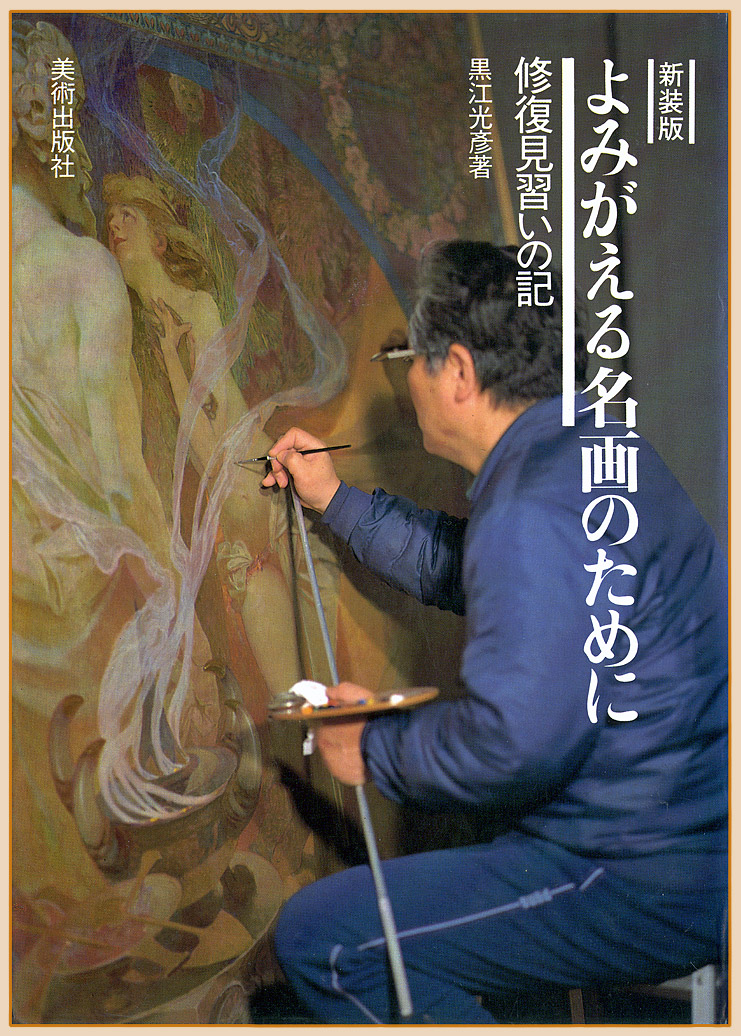

ミュシャ中期の重要な油彩作品 『クオ・ヴァディス』、『ハーモニー』 が、同じように忘れられてアメリカの倉庫に数十年保管 (放置?) されている間にキャンバスが断裂したり一部欠損するなどの大きなダメージを受けてしまい、展示公開するためには大規模な修復をしなければならなかったことを思うと「モラフスキークルムロフが『スラヴ叙事詩』を護ってくれた」と言えるかもしれません。

『スラヴ叙事詩』 を護った モラフスキークルムロフ