『四つの星』を表現する花の装飾。 左から、カンパニュラ(『宵の明星』)、月桂樹(『暁の明星』)、白ゲシ(『月』)、エーデルヴァイス(『北極星』)

『四つの星』

リトグラフ販売用カバー

『四つの星』デッサン 『月』

『ジャンヌ・ダルク

1909

最後の装飾パネル

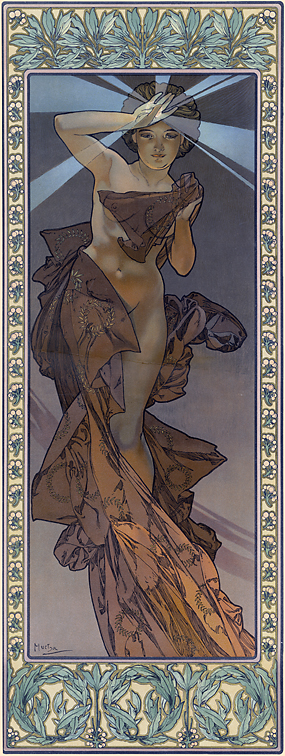

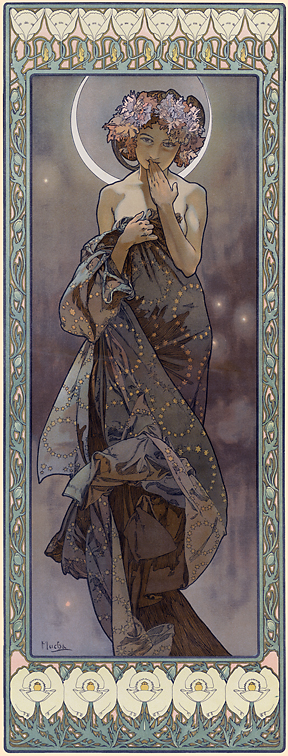

『四つの星』は装飾パネルの最後のシリーズです。発表は1902年ですが1899年頃からデザインをはじめています。

それまでの連作装飾パネルと雰囲気が異なっているのは、夜空に光る星をテーマにしているためです。それだけでなく、この頃神秘主義に関心を寄せていたミュシャの心境が現れているともいわれます。

肌を照らす星の光

星をテーマにしていながら、月をのぞいては直接に星を描くのではなく、女性の肌を照らす光で星を表しています。星の光を効果的にするため画面の色調を落とし、星を象徴する女性は宙に浮かんでおり、頭の位置もほかの装飾パネルに比べると幾分高く描いています。

花と女性

絵をとりまく花は単なる装飾ではなく、それぞれの星のキャラクターを女性のポーズと花で表現しています。

『宵の明星』 = カンパニュラ (釣鐘草)

『暁の明星』 = 月桂樹

『月』 = 白ケシ

『北極星』 = エーデルヴァイス (雪割草)

カンパニュラの「鐘」は夕刻の訪れをイメージさせ、月桂樹は輝く金星にふさわしいものです。ケシのなかでも毒性の強い白ケシは眠りの象徴とされ、星の形に似たエーデルヴァイスは「アルプスの星」と呼ばれています。

ジャポニズム

花の縁どりは、明らかに日本の掛軸にならってデザインしています。『四つの星』のリトグラフ販売用のカバーも、ミュシャのデザインではありませんが

日本風のデザインが施されています。

プラハ国立美術館の『スラヴィア』(ヒナギク)、ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵の『ジャンヌダルク』(ユリ)、ブルノ・モラヴィア国立美術館の『演劇芸術のアレゴリー』(ギリシア劇のペルソナ) 、土居君雄コレクションの『クオ・ヴァディス』(バラとユリ)など、20世紀初め制作の重要な油彩作品には、絵の周囲に花などの装飾をほどこしています。掛軸にヒントを得たこれらの「装飾」は単なる飾りではなく、作品のメッセージをより強くわかりやすく伝える働きをしています。

『スラヴィア』

(ヒナギク)

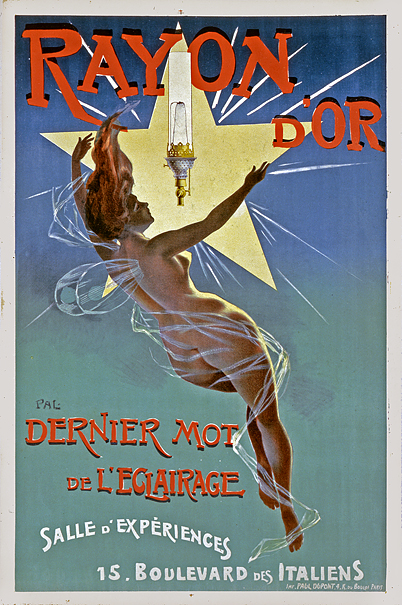

『レイヨン・ドール(黄金の光)ランプ』

(1895年) パル

『演劇芸術のアレゴリー』 (ブルノ モラヴィア国立美術館 蔵)

『クオ・ヴァディス』 制作中のミュシャ

『リグレー・チュウインガム』

(1932年) O.シェパード

『シリウス自転車』

(1899年) H.グレー

『フェルナン・クレマン自転車』

(1894年) パル

『宵の明星』

『月』

『暁の明星』

『北極星』

『スラヴィア』 1908

『ジャンヌダルク』

(ユリ)

『演劇のアレゴリー』

(ギリシア劇の仮面)

『クオ・ヴァディス』

(バラ、ユリ)

日本の掛け軸 『一 Ichi (One)』

俵 有作(Tawara Yusaku 1932-2004)