『春』

はじめての

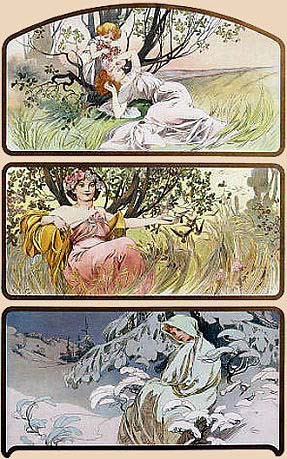

ミュシャ装飾パネルの第1作です。季節を象徴する連作は1897年と1900年にも作っており、その他にも下絵だけ残っているシリーズが2種類、春夏冬の三季節を描いたものなどがありますが第1作のこのシリーズが最も完成度が高く人気もあります。

最初の四季のシリーズがヒットして同テーマのシリーズを作るよう版元のシャンプノワから何度も要請されました。当時、ミュシャの連作装飾パネルは1枚10フラン、4枚セットでも40フランという誰でも買える安い値段で販売していました。

衣装も髪も

春夏秋冬、それぞれを擬人化した女性のポーズと衣装、しぐさで季節感を表現しています。髪の色と花のティアラも季節にあわせて変化させていることに注目してください。

『春』は花にかこまれて小鳥たちと歌い交わし、『夏』のもの憂げで官能的なポーズと視線、葡萄(ブドウ)と菊を飾った金色に輝く実りの『秋』、寒さにこごえる小鳥を息で暖めている『冬』。 いずれも季節の特性を見事にとらえてアール・ヌーヴォーらしい装飾性と象徴的でありながら自然な表現で描いています。

『冬』の雪をかぶった木は日本美術の表現をとり入れていることは明らかです。また縦長の絵を4枚あるいは2枚並べるのも日本の屏風(びょうぶ)のスタイルにならっています。

冬から春へ

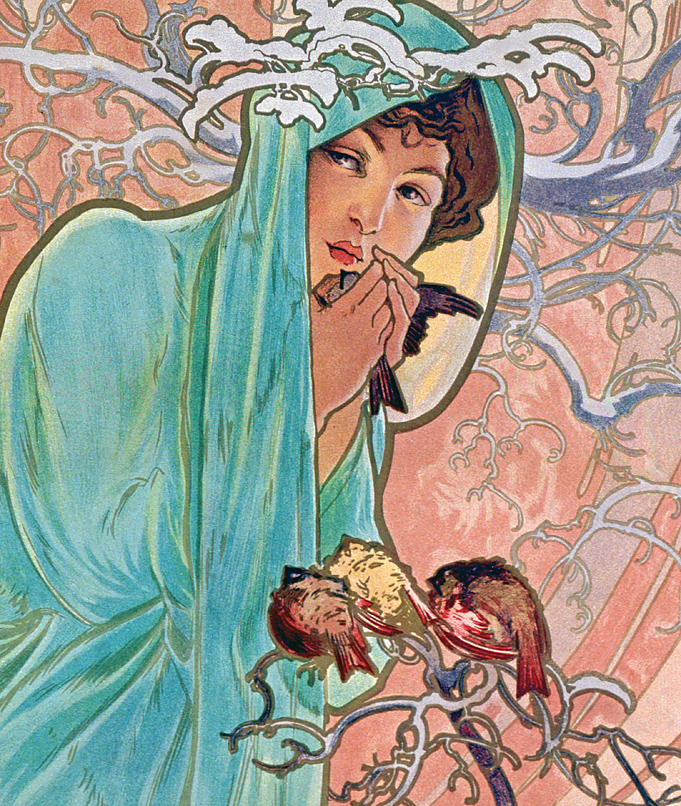

冬を象徴する女性は寒さに震える小鳥を息と手のぬくもりで温めています。「息」は日本語でも 「命の気」 につながるのと同様、ギリシア語やヘブライ語でも「生命」をあらわします。

春をむかえてよみがえった鳥たちは芽ぶきはじめた若枝のハープを奏でる春の女性と歌いかわしています。ハープを奏でる女性は「天使」です。西洋の「天使」には羽根がなければならないのですが、ミュシャは女性の「髪」を「天使の羽根」を連想させるように描いています。

季節を単純に4枚の絵に描いたのではなく冬から春へ復活する季節を描いておりミュシャの歴史観を見ることができます。

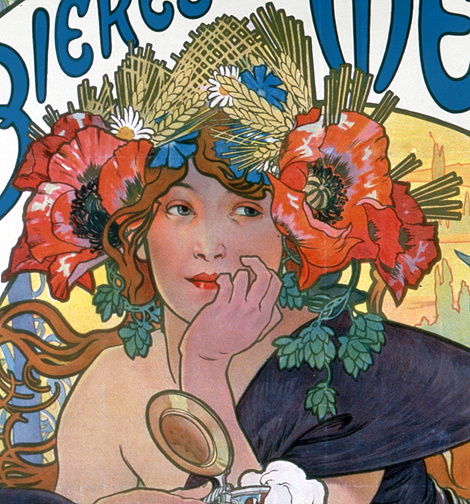

『ムース川のビール』 ポスター

雨が降っています

日本では季節は春にはじまって冬に終わり、再び春を迎えます。しかしミュシャの『四季』は冬からはじまり 春、夏、秋と進みます。ヨーロッパ内陸では1月は雪に覆われ、ようやく5月になって訪れる遅い春を待ち望みます。

ミュシャの『冬』はどれも地味な衣装をまとって凍える姿で描かれ、花を飾り小鳥と歌いかわす『春』と対になっています。ミュシャの祖国チェコは外国の支配を受け続け、文化も言葉も国民としても劣っているとされてきました。

チェコ人誰もが歌って知っている童謡に『コチカ レゼ ディーロウ Kočka leze dírou』があります。「今は雨が降っていて濡れています。でもいつか必ず晴れるでしょう」という歌詞は、つらい今を耐えて未来に希望をつなぐためのものでした。

日本でよく歌われる合唱曲『モルダウの流れ』は、スメタナ(Bedřich Smetana 1824-1884)の交響詩『わが祖国 Má Vlast』 第2曲『ヴルタヴァ Vltava (モルダウ)』のテーマです。スメタナは童謡『コチカ レゼ ディーロウ』をもとに作曲しました。(「ヴルタヴァ川」をドイツ語では「モルダウ川」と呼ぶ。)

チェコの人たちは童謡に託して希望を未来につなぎ、スメタナもミュシャも「希望のメッセージ」を人々に届けることが芸術家の務めと考えていたのです。

コクリコ

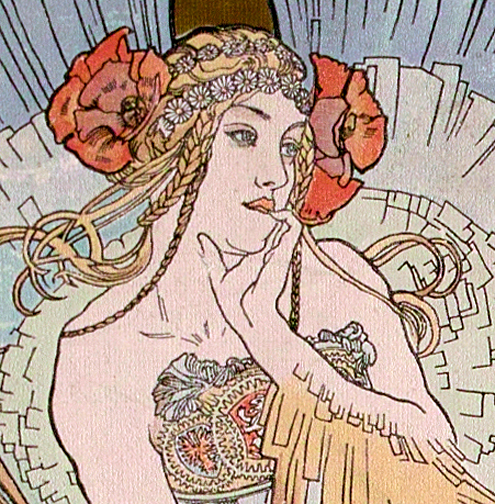

『夏 連作四季』の女性はコクリコ(coquelicot ヒナゲシ)を頭に飾っています。コクリコはフランスの象徴でミュシャはさまざまな絵に"コクリコ"を登場させています。

コクリコはフランスの野原や麦畑でよく見られるごくありふれた花で、フランス国旗の赤はコクリコとされます(青はヤグルマギク、白はマーガレット)。

『ムース川のビール』、『LUビスケットのラベル』は、フランスとフランスの農業をあらわし。『夏 連作四季』ではコクリコの咲く季節、夏を象徴しています。

ミュシャの故郷チェコでもコクリコは野に咲く花でヒナギクとともにチェコの象徴とされ『チェコ周遊旅行写真集』の表紙ではチェコの土地を象徴しています。

コクリコは"雛罌粟(ヒナゲシ)"のほかに"虞美人草(グビジンソウ)"ともいい古代中国の英雄項羽と最後を共にしたと伝えられる虞美人(虞家出身の夫人)にちなんで名づけられ、夏目漱石の小説のタイトルにもなっています。

『チェコ周遊旅行写真集』 表紙

『LUビスケット』 ラベル

『ジョブ』 (1898年)

小鳥と歌いかわす『春』、『夏』のコクリコ、『冬』の鳥など、ミュシャと共通する表現がみられる。並びは春、夏、秋、冬の順。

アレクサンドラ・ダ・リケーはスペインのグラフィックデザイナー。若い頃にフランスで学び、アール・ヌーヴォー期のバルセロナで活躍した。

日本国内、京都・福岡・広島・名古屋を巡回しているチェコ人コレクターの「ミュシャ展」に「水彩画 四季 春の習作」というものがありますが、これはミュシャのデッサンを模写した贋作です。

オリジナルはモラヴィア国立美術館(Moravská galerie v Brně)の所蔵で、春、夏、秋、冬、4点のデッサンです。1983年、1989-91年に日本で開催した「ミュシャ展」で展示していたのでご覧になった方もいるでしょう。

「水彩画 四季 春の習作」はミュシャの描く線ではなく、構図のバランス、品位、どれをとってもミュシャではない稚拙な模写です。贋作の状態から、モラヴィア国立美術館の「ミュシャ展」(2009年開催)図録を模写したとわかります。

悪意でないミュシャ・ファンの模写が無知のコレクターに渡った可能性も考えられますが、模写をミュシャ作品として扱えば贋作になります。

ほかにも、ミュシャの描き方ではない明らかな贋作、サインの偽造、タイトルや制作年代の間違い、後世に模造した工芸品、複製品をミュシャ作としたり、作品の一部を欠いた残欠など問題のある展示が多数あり、美術館にあってはならない残念な展覧会です。

※ こちらから チェコ・コレクター展の贋作の解説ページへ移動します。

「贋作で知るミュシャの魅力」

『春』

『冬』

『夏』

『秋』

『春』

『冬』

『夏』

『秋』

連作『四季』から『冬』、『春』(部分) 1900年

『三季節』 1896年

『ショコラマッソンのカレンダー』から(部分) 1897年

ダ・リケーの『四季』 1900年

Alexandre de Riquer 1856-1920

左 10月 『ココリコ誌の12ヶ月』から(部分)

右 『イヴァンチッツェの思い出』 (部分)

『冬』

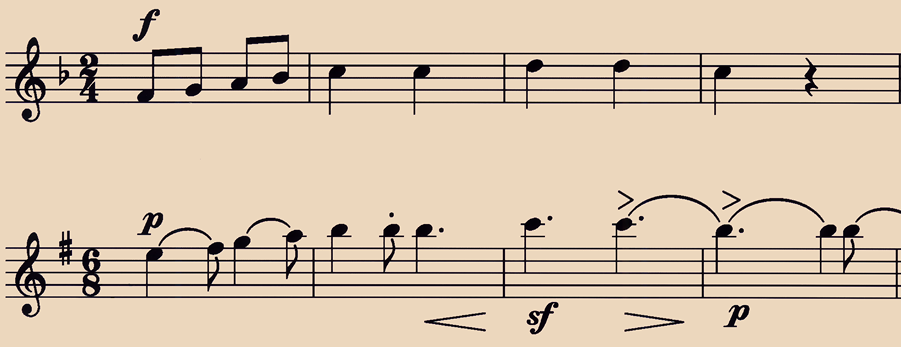

上 チェコの童謡 『コチカ レゼ ディーロウ』のメロディ

下 スメタナ 『わが祖国』から 『ヴルタヴァ(モルダウ)』のテーマ(第一ヴァイオリン)

右上から 左回りに、『春』、『夏』、『秋』、『冬』 の順に並んでいます。

『夏』

連作『四季』から『冬』、『春』(部分) 1896年

『夏』 連作『四季』から

フランスの麦畑に咲くコクリコの花

『四季』連作を室内に飾ったり美術館で展示する際、一般には春夏秋冬の順に並べます。しかしそうすると上のようにバラバラで落ち着きが悪く感じます。なぜでしょう。

春夏秋冬、変化する季節を愛でる日本人の感性とは異なりミュシャの美しい『四季』の背景にはチェコの厳しい歴史があります。

ヨーロッパ中央にあるチェコ(ボヘミア)は常に歴史と文化の面でも重要な位置にあり14世紀の一時期は政治、経済でもヨーロッパの中心でした。しかしその後は混乱の時代になり1470年代以降は外国の支配下に置かれました。とくに1620年からは主権を失ってしまい、ミュシャがフランスで活躍していたころは300年にわたる"暗黒の時代"にありました。その中でミュシャは「未来の希望」のメッセージを伝える作品を作り続けたのです。

『四季』連作では、「今は冬の季節にあるチェコだがいつか必ず復活の春の季節が来る」というメッセージを作品に込めています。下のように「冬」を左に置いて並べると作品の配置が落ち着くだけでなく「冬」から「春」への復活、さらにチェコをあらわすヒナゲシを飾る「夏」と金色に輝く「秋」がメッセージとして浮かび上がって来ます。

メッセージとその表現こそミュシャ作品の魅力であり、博物館美術館活動の基本である「作品をして作品に語らしめる」展示に必要かつ最適のアイテムです。作品からどのようなメッセージをくみとりいかに展示構成するかを考えるのは、キュレーターや学芸員にとって常にチャレンジであり生きがいであり楽しみでもあるのです。

『秋』