右は、1898年にプラハ・トピチューヴ・サロンで開かれた、チェコ最大の美術家グループ「マーネス協会」展のポスター。

「ジャポニズムの波から若い画家たちを救え」という意味が込められている。そのようなキャンペーンが必要だったくらい、美術界のみならず欧米の社会全般で日本美術・日本文化の影響は広く深かった。

各ページの作品サムネイルをクリックしてお楽しみください。

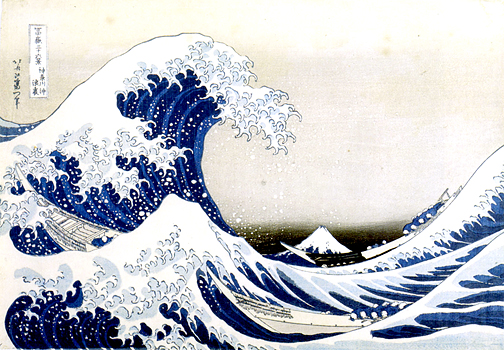

『神奈川沖浪裏 富嶽三十六景』

(1830-1833年)

葛飾北斎 (1760-1849)

『第2回マーネス協会展』 (1898年)

アルノシュト・ホフバウアー

(Arnošt Hofbauer 1869-1944)

トップ へ